Produire le carburant durable des avions de demain en plein cœur du Limousin, l’idée est séduisante ! D’autant plus quand elle signifie un investissement de plus de 2 milliards d’euros et des créations d’emplois en Haute-Vienne alors que l’industrie française est bien à la peine. Véritable opportunité ou nouvelle « arlésienne », nous avons essayé de décrypter ce que signifiait vraiment pour notre territoire le projet « LiCHEN » à Saillat-sur-Vienne.

Depuis quelques semaines, le projet « LiCHEN » (« Limousin Carbone Hydrogène et Énergies Nouvelles ») fait beaucoup parler de lui en Haute-Vienne. Porté par la société Verso Energy, il vise à construire le plus grand site de production de « carburant d’aviation durable » envisagé à ce jour en France. En s’installant à proximité de l’usine Sylvamo à Saillat-sur-Vienne, cette « gigafactory » souhaite capter la majeure partie des émissions de CO2 du site papetier pour produire 153 000 T/an d’un carburant de synthèse au cœur de la stratégie de décarbonation du transport aérien : le « e-SAF ».

Avec 2,2 milliards d’euros d’investissement, c’est certainement le projet industriel le plus important jamais envisagé en Limousin. Implanté sur environ 35 hectares, à cheval sur les communes de Saillat-sur-Vienne (87) et d’Etagnac (16), « LiCHEN » devrait conduire à la création de 300 emplois directs et indirects. Une concertation préalable a commencé le 14 avril et se terminera le dimanche 22 juin.

Les perspectives de créations d’emplois et d’investissements importants en Haute-Vienne sont toujours une bonne nouvelle mais, dans un territoire qui a déjà connu bon nombre « d’arlésiennes industrielles », il nous a semblé essentiel de bien étudier ce projet colossal pour en appréhender aussi bien les avantages que les inconvénients, les bénéfices que les limites, afin d’évaluer sa pertinence pour le territoire et ses chances de réussite. Nous avons donc pris le temps d’analyser le contexte et le projet dans le détail, mais aussi de mesurer la véritable portée du « e-SAF » dans la stratégie de décarbonation qui s’est engagée en Europe et qui va guider les investissements d’ici à 2050…

Contexte : la difficile « décarbonation » du transport aérien

Le transport aérien représente 5% des émissions de CO2 de la France et 2.5% des émissions de CO2 dans le Monde (≈ 1 milliard de tonnes en 2023 !). La mise au point d’un avion électrique ou à hydrogène utilisable pour des vols commerciaux restant pour l’instant futuriste, le secteur aérien mise donc sur l’utilisation des « carburants d’aviation durables » et l’amélioration des performances des avions pour réduire, d’ici à 2050, ses émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à 2005 (109 M tonnes de CO2).

En avril 2023, après de longues négociations, l’Union Européenne a acté la mise en œuvre de « RefuelEU Aviation« , une réglementation qui encadre l’intégration progressive de « carburant d’aviation durable » dans les réservoirs de kérosène des aéroports européens. C’est l’une des composantes d’un vaste « Green Deal Européen » censé nous permettre d’atteindre une réduction de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et la neutralité carbone en 2050. Elle s’appliquera à tous les aéroports européens de plus de 800 000 passagers, soit 17 aéroports en France.

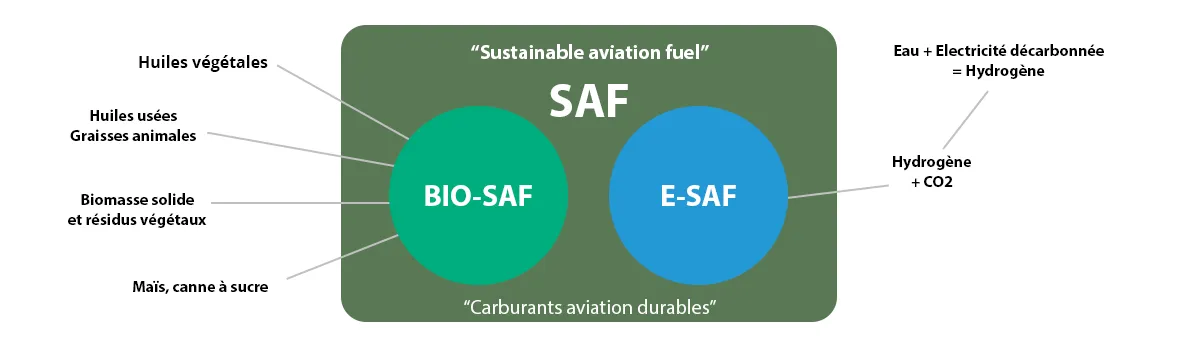

Les principaux types de « carburants aviation durable » et leurs matières premières

Une incorporation progressive des « SAF » en Europe et des besoins exponentiels jusqu’à 2050

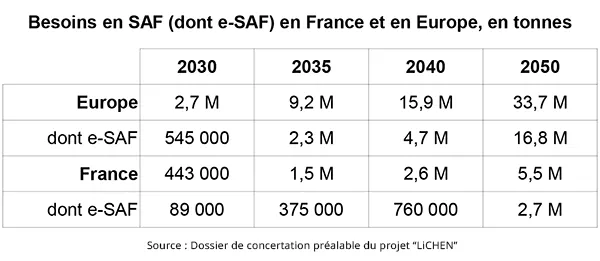

Pour tenter de décarboner le transport aérien européen, l’UE a donc acté l’incorporation progressive des « SAF » dans les avions européens : de 2% en 2025 à 70% en 2050, avec une proportion minimum de « e-SAF » de 1.2% en 2030 à 35 % en 2050. La consommation de kérosène pour l’aviation est de l’ordre de 45 M de tonnes par an en Europe et de 7 M en France. Les besoins en « SAF » et en « e-SAF » vont donc croitre de manière exponentielle dans les décennies à venir :

Ces besoins sont pour l’instant loin d’être couverts car la production industrielle de SAF est balbutiante, et s’élevait à peine à 1 M de tonnes en 2024. Nous sommes donc au début d’une ruée vers l’or noir les carburants aviation durables et des projets sont actuellement en construction un peu partout dans le Monde (USA, Chine, Pays-Bas, Finlande, Norvège etc…). En France, les premières grosses unités de production sont à l’étude et pourraient théoriquement voir le jour d’ici 2029-2030.

« En France, on a pas de pétrole mais… »

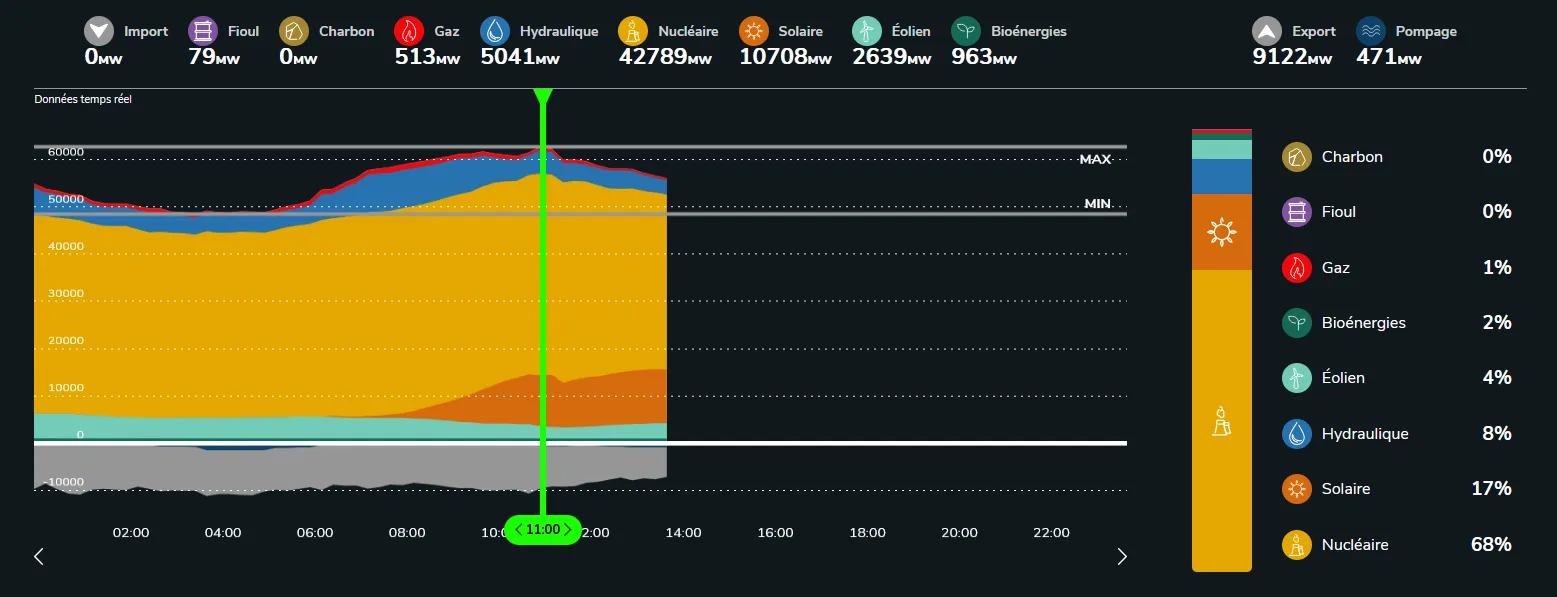

Grâce à sa production électrique majoritairement décarbonée (à plus de 99%, dont environ 70% de nucléaire…), la France est idéalement placée pour occuper une place en or dans ce marché naissant, ou en tout cas d’être en position de « souveraineté » pour ses besoins. L’élaboration des « électro-carburants » est très énergivore mais permet de produire un carburant utilisable avec les appareils actuels.

Une douzaine de projets sont donc déjà à l’étude dans l’Hexagone, pour une capacité de production cumulée de près de 750 000 tonnes de « e-SAF » par an, et pourraient voir le jour dans les années à venir. Parmi les acteurs principaux, la société Verso Energy porte actuellement 4 projets en France, pour une capacité de production estimée à 396 000 tonnes de « e-SAF » par an.

« LiCHEN » : la plus grosse unité de production française prévue à ce jour

Baptisé « LiCHEN » (pour « Limousin Carbone Hydrogène et Énergies Nouvelles »), le projet qui pourrait s’installer sur près de 30 hectares entre Saillat et Etagnac est l’un des 4 projets de production de e-SAF portés par Verso Energy. C’est le plus « gros » projet de production de e-SAF prévu à ce jour en France (153 kT/ an) et sa capacité de production pourrait être deux fois supérieure à celle des autres projets actuellement à l’étude.

Pour bien comprendre ce projet, on vous conseille vivement de lire le dossier de concertation du projet « LiCHEN » (source ¹) et la page consacrée aux projets de production de « carburant aviation durable » sur le site de la Commission du Débat Public (source ²). Il s’agit de production à très grande échelle qui implique des consommations de ressources importantes, notamment de l’eau et de l’électricité pour la fabrication d’hydrogène.

Principe et capacité de production

Si le procédé de fabrication envisagé est loin d’être simple, il est même encore expérimental à une telle échelle, les grands principes sont relativement simples à comprendre dès lors que l’on se rappelle la fameuse Loi de Lavoisier : « rien de se perd, rien ne se créé, tout se transforme ».

« Recette et ingrédients » :

- Fabriquer de l’hydrogène (H) en craquant des molécules d’eau (H20) par électrolyse → 95 000 tonnes d’hydrogène par an ¹

- Capter du dioxyde de carbone (CO2) issu de la dégradation de matière organique → 630 000 des tonnes de CO2 par an ¹, émises par Sylvamo

- Combiner l’hydrogène et le dioxyde de carbone pour obtenir du méthanol (CH30H) → 480 000 tonnes de e-méthanol par an ¹

- Transformer le méthanol en carburant « e-SAF » par un procédé baptisé « méthanol-to-jet » → 153 000 tonnes de e-SAF par an ¹

Le e-SAF produit par « LiCHEN » sera ensuite exporté en train vers les principaux sites de distribution, via Limoges, à raison de 3 trains d’une vingtaine de wagons par semaine, 48 semaines par an¹.

Il est important de noter que le projet « LiCHEN » visant à construire une « Installation Classée pour la Protection de l’Environnement« , il sera soumis, avant concrétisation, à des études approfondies afin d’obtenir une autorisation environnementale. Enfin, concernant le risque industriel, les porteurs de projet indiquent un probable classement « SEVESO – seuil bas » du site¹.

Des concertations publiques encadrées par la Commission Nationale du Débat Public

En raison de leur taille et de leurs impacts sur l’environnement, les projets de production de « e-SAF » en France font l’objet de concertations publiques encadrées par la Commission Nationale du Débat Public. Cette démarche permet un débat préalable sur l’opportunité, les objectifs, les principales caractéristiques et orientations du projet. Le but est d’informer les riverains et de répondre à leurs questions. Elle permet de valider ou non les projets, d’en modifier la taille ou le contour si cela s’avère nécessaire, de réclamer des études complémentaires etc…

La concertation sur le projet « LiCHEN » se tient du 14 avril au 22 juin. Les informations sont disponibles sur le site concertation-lichen.eu et un dossier de concertation très complet est accessible en téléchargement. Des réunions publiques et des ateliers thématiques se tiendront à Saillat-sur-Vienne, Etagnac et Saint-Junien dans les semaines à venir.

Quels impacts et quels bénéfices au niveau local ?

Des consommations d’eau et d’électricité colossales

- 9000 m³ d’eau / jour, pompés dans la Vienne à raison de 375m³/h, pour une consommation nette de 275 m³/h¹ soit 2,2 millions de m³/an pour 8000 h (la durée standard ² pour une unité industrielle qui fonctionne en permanence)

- Une consommation d’électricité de 5 Twh/an¹, avec une puissance électrique de 900 Mw pour alimenter le site

La majeure partie de ces consommations est imputable à la production d’hydrogène « vert », par électrolyse de l’eau, ingrédient de base du « e-SAF ».

Une capacité de production d’hydrogène « vert » qui semble utopique d’ici à 2030

Premier ingrédient de la « recette » du e-SAF, l’hydrogène vert est considéré depuis plusieurs années comme une énergie du futur, notamment pour remplacer l’hydrogène « gris » (900 000 tonnes / an produites à partir de sources fossiles) essentiellement utilisé dans l’industrie, et décarboner les transports. La mise en route de la production française a été laborieuse et, malgré un soutien de l’État à hauteur de 7 milliards d’euros dans le cadre de France 2030, le secteur a essuyé de nombreux revers, et même les fleurons français de l’énergie s’y sont « cassés les dents ».

La capacité de production française devrait atteindre environ 0.8 GW d’électrolyse en 2026 et l’État vient tout juste de publier la version révisée de sa « Stratégie nationale de l’hydrogène décarbonée » en revoyant fortement à la baisse ses objectifs « en raison du décalage prévisible du marché et du temps de développement technologique encore nécessaire ».

La nouvelle feuille de route fixe donc une capacité d’électrolyse installée en France :

- de 4.5 GW d’ici à 2030, contre 6.5 GW dans la version 2020,

- de 8 GW d’ici à 2035, contre 10 GW dans la version 2020.

Alors que penser des 650 MW annoncés par « LiCHEN » sur le seul site de Saillat ?

La capacité d’électrolyse de « LiCHEN » représenterait à elle-seule 15% de l’objectif français pour 2030 ! Et les 6 projets à base d’hydrogène portés par Verso Energy (dont la mise en service est prévue pour 2030) atteindraient 2.2 GW soit 48% de l’objectif 2030 ! Plausible ? Optimiste ? Utopique ?

Pour atteindre cet objectif, Verso Energy (qui ne maitrise pas en interne la production d’hydrogène) compte sur la société « John Cockerill » avec qui elle a signé un protocole d’accord pour 7 projets de e-SAF dans le monde. Si le groupe belgo-français multiplie les annonces de projets gigantesques dans le monde entier, il n’a pas encore fait ses preuves sur des projets de cette taille. Pire encore, il a pour l’instant rencontré des difficultés sur des projets bien plus modestes, notamment sur le projet « Masshylia » (40 MW) qui devait entrer en production en 2024 et qui a été mis à jour en début d’année 2025 avec un objectif de mise en route de 2 électrolyseurs : 20 MW en 2029 puis 50 MW en 2030.

La réussite de Verso Energy dépend donc en premier lieu de la réussite de « John Cockerill » à dépasser ses limites actuelles. Mais pour l’heure, la filière européenne est encore bien loin d’atteindre de telles capacités puisque BASF vient tout juste de mettre en route le plus grand électrolyseur d’Europe : un « géant de l’hydrogène » d’une capacité d’électrolyse de… 54 MW qui permettra de produire jusqu’à 8000 T de H2 /an.

Vu de 2025, le projet « LiCHEN » semble démesuré aussi bien dans ses consommations que dans la capacité de production annoncée. D’autant que le secteur de la production d’hydrogène accumule les déconvenues et que bon nombre de projets, bien moins ambitieux, engagés ces dernières années se sont soldés au mieux par des retards, au pire par des abandons.

A l’autre bout de la chaine : des économies de CO2 bien difficiles à évaluer…

En face de ces consommations, les porteurs du projet « LiCHEN » mettent en avant une économie en matière d’émission de l’ordre de 370 000 tonnes de CO2 / an. Ce chiffre a été estimé en utilisant la méthode « QuantiGES » qui permet de calculer « l’impact GES » d’un projet, c’est-à-dire la variation résultant de la mise en œuvre d’une action de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- Selon le calcul de l’ADEME, l’impact GES de « LiCHEN » serait de 9 250 000 tonnes sur une durée d’exploitation de 25 ans ¹, ce qui représentera une « économie » de 370 000 tonnes de CO2 par an¹ par rapport au scénario de référence (c’est à dire sans mise en oeuvre de l’action)

- Pour quantifier l’économie de carburant fossile que pourrait représenter « LiCHEN », les 153 000 tonnes de e-SAF produites ont été comparées « à l’équivalent de 9000 allers-retours Paris-New-York en A380 »,

En terme de réduction des émissions de CO2, l’impact réel de « LiCHEN » est bien difficile à évaluer mais que l’on raisonne en quantité de CO2 ou en quantité de carburant, on est très très loin des 9000 allers-retours Paris – New-York ! Et en regard des 130.5 millions de tonnes de CO2 imputables au secteur des transports en France, les 370 000 tonnes d’économie promise par « LiCHEN » semblent, vu la mobilisation de ressources nécessaires, une bien faible contribution (0.28%) à la décarbonation du transport français.

Quels bénéfices pour l’économie limousine ?

Si les 2.2 milliards annoncés font briller les yeux du secteur économique et des élus locaux, il faut bien comprendre que seule une infime partie de ce « pactole » va ruisseler sur l’économie locale. La majeure partie des investissements va être captée par les groupes internationaux qui réaliseront les installations techniques. Certaines entreprises locales, notamment dans les travaux publics, pourraient toutefois obtenir quelques contrats sur la construction du site et le secteur de l’hôtellerie/restauration local devrait profiter d’un surcroit temporaire de population le temps des travaux.

Le dossier de « LiCHEN » estime la création de 300 emplois directs ET indirects, en mentionnant toutefois que « selon l’INSEE, en moyenne, 1 emploi industriel permet de créer 1,5 emploi indirect et 3 emplois induits dans le reste de l’économie. » Il semblerait donc que le site n’emploiera à terme « que » 120 personnes, la création réelle des emplois indirects étant basée pour l’heure sur une projection statistique.

Enfin, l’activité de « LiCHEN » générera aussi des impôts et taxes dont une partie devrait retomber localement. Le montant est estimé, sans plus de précision, entre 400 000 € et 1 M€ par an. Un bénéfice certes non négligeable pour les collectivités locales mais qui mérite d’être évalué avec plus de certitudes pour en mesurer l’impact réel.

La question qui fâche : la production de e-SAF est-elle vraiment « soutenable » ?

Alors que la réduction des émissions de CO2 est primordiale pour tenter de contenir le réchauffement climatique et ses conséquences, la production de carburant alternatif durable semble être l’une des clés pour décarboner le transport. Cette production en grande quantité nécessitera cependant d’importantes ressources en eau et en électricité. Les projets comme « LiCHEN » sont novateurs et défrichent le chemin de nouvelles productions. Ils nous permettent de disposer de premières données chiffrées pour évaluer les consommations associées et se faire une idée de la faisabilité et de la « durabilité » d’une telle filière.

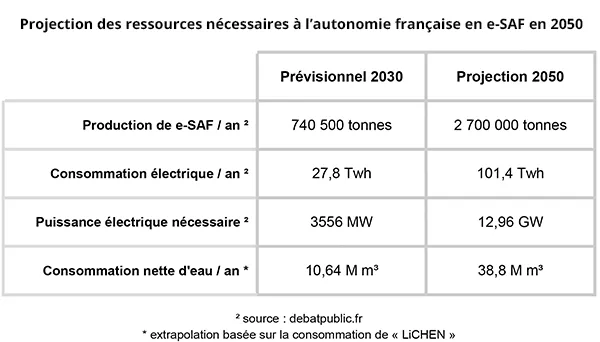

Projection 2050 avec les consommations des 9 projets français en concertation

La page dédiée aux projets de e-SAF du site de la Commission Nationale du Débat Public donne un estimatif des productions et des consommations globales associés aux 9 projets à l’étude en France. Si elle vise la souveraineté en terme de production de e-SAF en 2050, la France va devoir mobiliser des ressources considérables dont voici, en l’état actuel des technologies et avec un trafic aérien similaire, une estimation des ressources nécessaires à la souveraineté française en « e-SAF » :

Pour produire sur son territoire les 2.7 M de tonnes de « e-SAF » nécessaire à son autonomie en 2050, la France devra donc mobiliser :

- plus de 100 Twh d’électricité /an (soit + 22 % de la consommation actuelle),

- une puissance électrique équivalente à 12 EPR ou à 5400 hectares de photovoltaïque avec un éclairement maximal,

- et près de 39 M de m³ d’eau /an (soit + 23% de la consommation nette actuelle de l’industrie)

- pour produire 30% du kérosène consommé par l’aérien français…

Les progrès technologiques à venir vont certes contribuer à améliorer les rendements des unités de production mais cette projection permet cependant d’avoir une idée des performances actuelles et de l’impact d’une production française de « e-SAF » à la hauteur de la demande du secteur aérien national. D’autant que sur la même période, la décarbonation du transport maritime devrait nécessiter un peu plus de 40 Twh d’électricité…

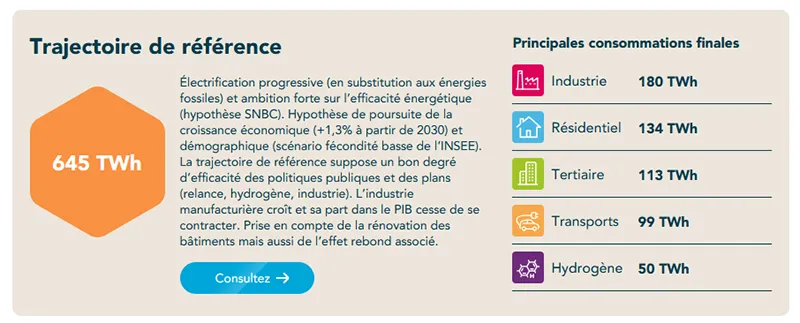

Le « e-SAF » made in France Vs les Futurs Énergétiques de RTE

En 2022, le gestionnaire de l’infrastructure électrique française « RTE » a réalisé une grande étude prospective baptisée « Futurs énergétiques 2050 ». Cette étude porte sur l’évolution la consommation électrique en France d’ici à 2050 selon divers scénarios. Le scénario de référence (médian) prévoit une augmentation, d’ici à 2050, de 43% de la consommation électrique française par rapport à aujourd’hui.

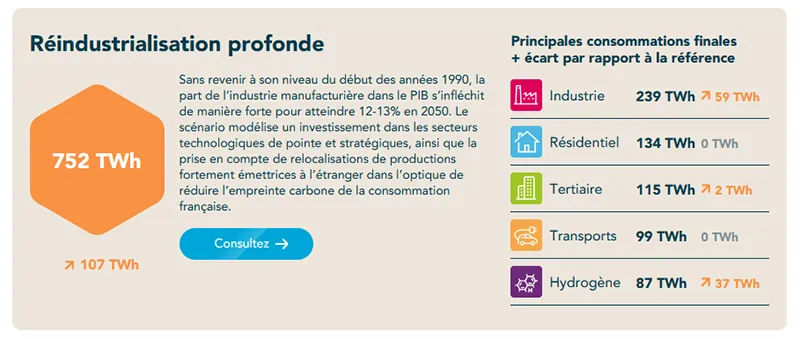

Sur la base de la projection réalisée ci-dessus, la production française de e-SAF engloutira donc deux fois la quantité « fléchée » pour la production d’hydrogène, ou plus de 50% de la consommation électrique industrielle ! Même dans le scénario « de « réindustrialisation profonde » (voir ci-dessous), la production de « e-SAF » sur les bases actuelles atteindrait 114 % des 87 Twh envisagée pour la production d’hydrogène ou 42 % des 240 Twh de consommation d’une industrie française en pleine forme !

Le « e-SAF » made in France Vs la future « Programmation Pluriannuelle de l’Énergie »

Un coup d’oeil à la dernière version du projet de « Stratégie française pour l’énergie et le climat », qui préfigure les deux prochaines « Programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE), vous permettra de mesurer l’ampleur de la tâche qui attend la France pour décarboner l’ensemble de ces activités. Les débats ont à peine commencé à l’Assemblée Nationale mais l’on peut déjà mesurer l’ampleur de la discorde et des calculs politiques dont risque d’être entachée la validation de la « PPE 2025-2030 ».

Nous vous invitons à lire avec attention ce document qui va influencer bien des aspects de notre avenir. Pour en faire un résumé bien trop succinct, en voici tout de même les deux principaux objectifs :

- réduire de 1509 Twh à 1100 Twh la consommation d’énergie finale, toute source d’énergie confondue, d’ici à 2035

- augmenter la production d’électricité décarbonée de 458 Twh en 2023 à 666-708 Twh en 2035

Les champs d’action détaillés dans le projet de « PPE » sont extrêmement nombreux et complexes, et on mesure bien que nous allons devoir faire collectivement des choix. Dans le contexte actuel de raréfaction des finances publiques, il va donc être primordial d’orienter les financements vers les actions qui auront le plus d’impact sur nos émissions collectives de CO2. On peut donc déjà se poser la question de la viabilité et du bien-fondé d’une production de « e-SAF » qui pourrait consommer près de 10% de toute l’énergie finale du pays pour décarboner, en partie seulement, un secteur qui ne « pèse » que 1% des transports de voyageurs en France, et 4% dans les émissions de gaz à effet de serre des transports nationaux et qui, osons le dire, est réservé à une part très restreinte de la population.

Si les plans d’actions qui accompagnent la « PPE » sont parfois détaillés, le cas des carburants aviation durables n’est pas encore tranché et devrait faire l’objet d’une feuille de route spécifique dans les mois à venir. Le ministre de l’économie vient toutefois d’annoncer les 4 lauréats de l’appel à projet « CARB AERO » qui se partageront une enveloppe de 100 M€ pour financer des études d’ingénierie préliminaires. A noter que Verso Energy fait partie des lauréats pour le projet « DéZIR », un site de production de « e-SAF » à Rouen…

Quid de l’eau ?

La consommation d’eau du projet ( 2 millions de m³ par an !) mériterait à elle-seule une étude complète mais le sujet est encore plus complexe et nous n’avons clairement pas les compétences pour le traiter. Avant son éventuelle concrétisation, le projet « LiCHEN » fera bien sûr l’objet d’une enquête environnementale pour évaluer sa faisabilité par rapport au milieu naturel environnant.

Si l’utilisation future de l’énergie est déjà un sujet sensible, celle de l’eau est encore plus source de tensions comme on a pu l’apercevoir lors des sécheresses de 2022 et 2023. Et il va nous falloir aussi faire des choix collectifs sur la répartition des usages de cette ressource essentielle à la vie.

Sans décroissance, la décarbonation du transport aérien est-elle perdue d’avance ?

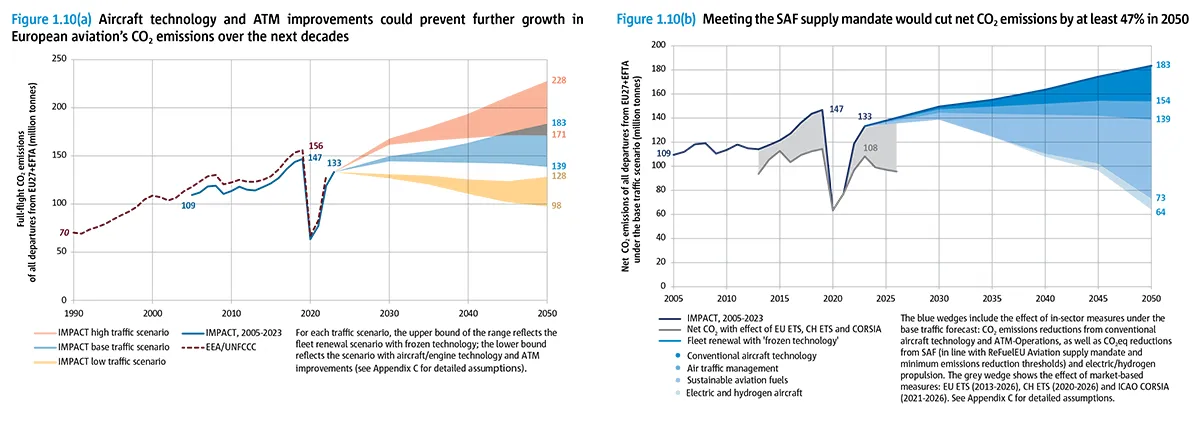

Dans son rapport environnemental le plus récent (mars 2025), « l’Agence Européenne pour la Sureté Aérienne » dévoile elle-aussi des projections sur l’évolution du trafic aérien et des émissions de CO2 associées. L’évolution du trafic aérien d’ici à 2050 reste incertaine mais du côté des professionnels du secteur, on n’hésite pas à le voir encore fortement augmenter (+40 % à +130% !) dans les 25 prochaines années.

Le constat du dernier rapport de l’Agence Européenne pour la Sureté Aérienne est pourtant clair : même en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction actuellement envisagées (optimisations technologiques, SAF & co), le secteur aérien réussira à réduire que de 47% ses émissions de CO2 du transport aérien d’ici à 2050.

De son côté, l’ONG « Transport & Environnement » estime que si les prévisions d’augmentation du trafic se réalisent, les émissions de CO2 de l’aérien en 2049 ne seront que de… 3% inférieures à celle de 2019 (année record) malgré toutes les mesures de « décarbonation » engagées. Sans réduction drastique du trafic, l’utilisation des « SAF » risque donc de n’avoir aucun effet sur les émissions de CO2 du secteur aérien. Pire encore, si les « SAF » semblent effectivement le meilleur moyen de limiter les émissions nettes de CO2 du transport aérien (via ce qui s’apparente tout de même à un « tour de passe-passe carbone »), ils n’ont que très peu d’effets sur les autres émissions polluantes ou sur les autres impacts imputables à l’aviation et qui participent pour plus de moitié au « forçage radiatif » (toujours selon le rapport de l’EASA) et contribuent donc à amplifier le réchauffement à la surface de la Terre.

Si l’invention mise au point Clément Ader est une véritable prouesse, l’avion propulsé par des énergies fossiles s’apparente un peu à la locomotive à charbon d’hier ! Sans être rétrograde, il serait grand temps d’impacter le coût environnemental sur le prix des billets d’avions pour réduire le trafic car, et c’est bien humain, quand on a le choix entre un voyage de 2 heures en avion à 50 € et un voyage de 8 h en train à 200 €, le choix est vite fait. Mais l’urgence climatique à laquelle nous devons faire face ne nous laisse quant à elle pas vraiment de choix.

Conclusion

Présenté sur papier glacé comme un projet « durable », « LiCHEN » a certes les atours d’une belle opportunité industrielle et économique pour le Limousin et d’une synergie intelligente pour recycler les émissions de CO2 du site papetier de Sylvamo. On déchante toutefois assez vite à la vue des consommations d’eau et d’électricité colossales en regard des bénéfices d’un tel projet : 1.3% de l’eau consommée par l’industrie + 1% de l’électricité consommée par le pays pour économiser de l’ordre de 0.28% du CO2 imputable au secteur des transports français.

Quand à l’objectif de souveraineté nationale de production de « e-SAF » en développant une filière à la hauteur des besoins français (soit environ 20 fois le projet « LiCHEN » d’ici à 2050 !), il semble totalement insoutenable, sur les mêmes bases technologiques, vu les besoins en électricité requis par le vaste chantier de décarbonation qui attend la France dans les 25 prochaines années !

Bien évidemment, l’industrie française est dans une bien mauvaise passe et si la transition énergétique peut-être pourvoyeuse d’emplois, il semble judicieux de soutenir le développement de nouvelles filières mais encore faut-il que la finalité de la production ne soit pas déconnectée des enjeux globaux auxquels notre société va devoir répondre dans les années à venir. D’autant que les technologies mises en œuvre pour la production du « e-SAF » semblent pour l’instant loin d’être assez optimisées pour être déployées à une si grande échelle. Implanter une unité de taille plus modeste et la faire évoluer en fonction des améliorations technologiques, de l’évolution de la demande et des aléas climatiques semblerait bien plus pertinent… mais certainement beaucoup moins rentable pour les porteurs de projet.

En attendant, l’avenir de ce projet n’est pas encore écrit, la concertation publique va se poursuivre jusqu’au 22 juin 2025. N’hésitez pas à y apporter votre contribution sur le site concertation-lichen.eu ou via les réunions publiques et les rencontres de proximité.

Sources principales et ressources additionnelles :

- Dossier de concertation du projet « LiCHEN » disponible sur le site concertation-lichen.eu

- Site de la Commission National du Débat Public : debatpublic.fr

- Site et outils RTE :

- Projet de « Programmation pluriannuelle de l’énergie » (2025-2030 & 2031-2035)

- Stratégie nationale hydrogène décarboné 2025

- Site de l’Agence Européenne de Sureté Aérienne – easa.europa.eu

- Sites gouvernementaux : info.gouv.fr et economie.gouv.fr

- Site de l’association aéronautique et astronautique de France – 3af.fr