Dans les années 60, le paysage de Limoges change avec la construction de la ZUP de l’Aurence à l’entrée ouest, ce n’est alors que des champs. Dans la décennie suivante, les tours de Beaubreuil vont sortir de terre. Alors que ces quartiers sont en cours de renouvellement, les habitants se souviennent de leur arrivée et du progrès sanitaire et social que ces « grands ensembles » représentaient à une époque où la moitié des logements n’avaient pas l’eau courante…

Au cours des « Trente Glorieuses » (1945-1975), synonyme de baby boom et de plein emploi, les travailleurs affluent dans la capitale limousine. Le maire de l’époque, Louis Longequeue, décide alors de construire des ZUP (« zones à urbaniser en priorité ») subventionnées par l’État pour accueillir des populations venues des campagnes mais aussi d’Espagne, du Portugal, du Maghreb et du Cambodge fuyant la misère ou un régime totalitaire.

Entre 1965 et 1970, sortent de terre les tours et les barres de la ZUP de l’Aurence dessinée par Clément Tambuté, l’architecte de la « Cité des 4000 » à La Courneuve. Grâce à ces 2 660 logements flambants neufs, les mal-logés qui vivaient dans des taudis du centre-ville bénéficient de meilleures conditions de vie. Les logements sont spacieux, propres, bien équipés desservis par des ascenseurs. L’environnement a été bien pensé avec centres commerciaux, écoles, collèges (Calmette et Maurois), lycée professionnel (Mas-Jambost) et parcs pour se promener.

Aujourd’hui, ces quartiers sont de nouveau en chantier mais dans le cadre de « Quartier en mieux », un programme national de renouvellement urbain piloté par Limoges Métropole en partenariat avec la Ville de Limoges, Limoges Habitat, Noalis et l’État. Il faut déconcentrer un habitat qui ne répond plus aux problématiques de logement. Au Val de L’Aurence, le « Grand S » disparaît grignoté par une machine. Il en restera un bout, tel un vestige du passé.

Fixer la mémoire des habitants

Pour fixer la mémoire des habitants, vingt-quatre vidéos ont été réalisées par Sylvie Texier et Suzanne Chupin de l’association « La 25ème image en Limousin ». « J’avais animé des ateliers dans le quartier avec les habitants, cela m’a permis d’être plus vite acceptée car débarquer avec une caméra est de moins en moins évident » constate Sylvie Texier, « comme je me sens à l’aise ici, ils se sont sentis à l’aise avec moi. Des gens aiment vivre ici, il y a de la nostalgie qu’on peut faire s’exprimer grâce à l’image, au théâtre et au dessin. »

Des habitants qui participent à des activités du centre social « Le Chapeau magique » se remémorent leur arrivée à la ZUP.

« Avant on était dans un trou »

Renée Burelout, 82 ans, y vit depuis 57 ans : « on a eu ce logement grâce à la Saviem, mon mari y travaillait » explique-t-elle, « on habitait dans les premières tours avec notre fils de 2 ans. Avant, on était dans un trou, rue Porte Panet, il n’y avait pas tout le confort. » Elle a dû quitter le Grand S et habite rue Madoumier. « Je l’ai vu construire alors vous comprenez… D’abord, je voulais quitter le quartier et j’ai préféré rester. L’appartement est bien, j’ai mes repères ici et je tourne le dos au S car je ne veux pas voir sa destruction. »

« Il y avait tout ce qu’il fallait »

Raymonde Sénigou avait 29 ans quand elle a posé ses valises dans un appartement du Grand S, au n°10. C’était en octobre 1969. Elle y restera 16 ans avant de déménager juste quelques entrées plus haut. « Ces appartements neufs étaient très demandés, les gens de la campagne voulaient venir en ville » précise l’octogénaire, « on avait un vide-ordures pour les déchets qu’un monsieur récupérait en bas de l’immeuble. Avant, on les amenait dehors. » Et le couple n’a pas regretté son appartement de 2 chambres de la Cité Montjovis, trop petit pour 4 enfants. « On a eu un F5, c’était très grand, il y avait le chauffage central alors qu’on avait un poêle et un bac en ciment pour se laver. Ici on avait une salle de bain. On avait même fait une salle de jeux dans une chambre. »

Pour les courses, les locataires n’avaient pas besoin d’aller loin, un centre commercial avait été construit avec un supermarché COOP, une boulangerie, une boucherie, un coiffeur, une pharmacie, une librairie-tabac-presse, une mercerie et bien sûr La Poste. Des commerçants ambulants passaient régulièrement comme le marchand de glaces, toujours très attendu par les enfants les mercredis. « Il y a avait aussi deux boulangers et une boucherie chevaline. On s’y plaisait beaucoup, il y avait tout ce qu’il fallait et tout le monde se parlait. Maintenant, on n’a plus rien, que le facteur qui apporte des factures . S’il m’arrivait quelque chose, je me demande qui j’appellerais, ça a changé même si ça s’est calmé depuis qu’il y a moins de gens de l’extérieur qui viennent. » Son logement a été épargné de la démolition, une petite partie du grand S sera réhabilitée.

« Ça a changé notre vie »

Eliane est arrivée en 1979, elle avait 21 ans et venait de se marier. « Je vivais à la campagne chez mes parents vers Le Dorat et il n’y avait pas tout le confort » raconte-t-elle, « il fallait faire ses besoins dans le jardin. On cherchait un logement plus grand et la mairie nous a proposé un F2 au n°18 rue du Maréchal Juin puis on a déménagé au n°2 quand notre deuxième enfant est né, ça a changé notre vie. » A l’époque, la ZUP avait gardé son côté champêtre. « On voyait les vaches de la ferme qui était Chemin de la perdrix, le quartier était calme, on s’entendait tous. » Son logement était trop grand après le départ des enfants, Eliane a déménagé il y a 7 ans, à la ZUP d’en haut… à 1 km.

Guy Jomier vit rue Madoumier depuis 35 ans et il s’y plaît toujours. « J’ai connu des Portugais qui vivaient dans des caves au Sablard » se rappelle-t-il, « quand les HLM ont été construits, ils étaient ravis de s’installer là. C’était génial, ils avaient l’eau et le chauffage. Ces immeubles ont été faits dans l’urgence lorsque les gens de la campagne sont venus travailler en ville. La Saviem, Legrand et la SNCF logeaient leurs ouvriers ici. » Guy est nostalgique à l’idée de partir. « Vivre ensemble dans un collectif est un peu exigeant, on entend les enfants pleurer, d’autres envoient le ballon dans ma fenêtre, mais quand je serai à Chastaing, je regretterai les enfants qui crient dans la rue et le bruit des motos.»

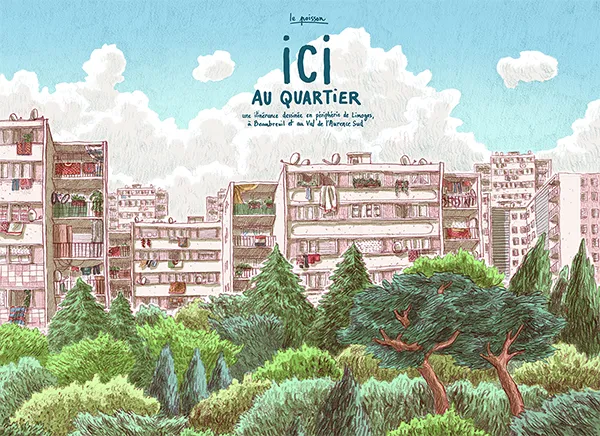

Une BD et une pièce de théâtre

Ce travail de mémoire a été complété par une BD et une pièce de théâtre. Durant deux ans, « Le Poisson » a sillonné ces quartiers pour tailler le portrait des habitants, enquêtant au plus près de ceux qui y vivent. Une BD de 200 pages « Ici au quartier » a vu le jour. « Ce projet, fou à la base, est réussi au final » estime-t-il, « j’ai passé du temps à discuter avec les habitants, pour comprendre ces quartiers, la façon dont on vit les uns avec les autres. Les personnes ont trouvé que c’était important et elles se sont livrées sans soucis. C’est bien que cette parole puisse sortir au travers de ce médium. »

Une pièce de théâtre a également été jouée à plusieurs reprises. Le projet a été confié à la compagnie limougeaude « Les Singuliers Associés ». Il a démarré en 2021 avec les habitants des trois premières barres déconstruites et les comédiens se sont installés un an dans l’un des appartements. « On l’avait transformé en un espace d’expression et d’accueil » raconte Didier Valadeau, le metteur en scène, « on a osé créer une pièce de théâtre de 20 minutes « Qui sème des cailloux » écrite à partir des témoignages de quatre familles et on l’a jouée en appartement. » Le spectacle est parti en tournée à La Souterraine et à Strasbourg, joué une dizaine de fois.

Loin des clichés et des articles sensationnels sur le Val de l’Aurence, on ne saurait trop vous conseiller de jeter un oeil et une oreille aux témoignages de celles et ceux qui ont vécu dans le « Grand S » capturés dans la série de vidéos « Val de l’Aurence, le quartier raconté »…