Le 7 novembre dernier, nous avons pu assister à une table ronde organisée, au pôle de Lanaud à Boisseuil, par l’interprofession « Fibois Nouvelle-Aquitaine » et la délégation limousine des « Experts Forestiers de France » sur le thème « Quel devenir pour la filière Forêt-Bois en Limousin face aux enjeux et défis grandissants ? ». Une occasion de comprendre les questions qui préoccupent la deuxième filière professionnelle, en terme d’emplois, en Limousin…

Cette table ronde a réuni 70 représentants institutionnels et professionnels ¹ de la forêt et du bois qui souhaitent apporter leur contribution à une filière plus résiliente et innovante. Des objectifs ambitieux qui ont permis de poser les premiers jalons en pointant du doigt les contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels limousins du secteur. La rencontre a permis de mettre en lumière les préoccupations de la filière et d’ouvrir un dialogue entre les différents maillons de la chaîne. Un premier pas pour faire émerger des idées et, in fine, peut-être des actions.

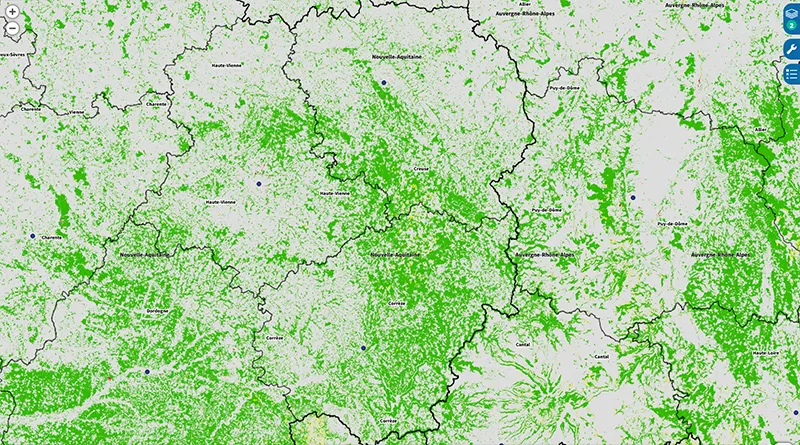

Si elles font partie intégrante du paysage, et même de l’identité limousine, les forêts qui nous entourent sont relativement récentes. Elles ont été plantées à partir du début du XXe siècle et surtout après 1945 après la déprise agricole. Composées pour 2/3 de feuillus (chêne, châtaignier, hêtre…) et pour 1/3 de résineux (pin Douglas, épicéa), les forêts limousines couvrent un peu plus de 600 000 hectares et appartiennent à 95% à 160 000 propriétaires privés.

Les forêts limousines sont exploitées pour fournir du bois d’oeuvre (matériau de construction), du bois pour l’industrie (papier, cartons, panneaux…) et du bois « énergie ». La filière « Bois-Forêt » compte un millier d’entreprises (récolte, scierie, transformation…) et emploie 8900 personnes, ce qui en fait la deuxième filière du territoire en terme d’emplois.

Cependant, le changement climatique menace l’avenir de la forêt limousine, sous sa forme actuelle, et les conflits entre les propriétaires et les exploitants, d’un côté, et les militants écologistes, de l’autre, se sont multipliés ces dernières années, tandis que la majorité des habitants sont un peu partagés entre nécessité économique et nature préservée.

Bien conscients de ne pas avoir un avis assez éclairé sur la question pour prendre position, nous remercions les organisateurs de cette table ronde de nous avoir permis d’y assister et de retranscrire, dans les grandes lignes, les questions qui animent la filière bois limousine…

Une forêt à maturité qui croît

La première préoccupation de la filière porte sur le maintien des approvisionnements en raison de la structure même de la forêt limousine. C’est un massif forestier jeune et très morcelé ce qui complique la récolte. « La forêt est en croissance continue en surface depuis 1990 avec +0,2 % par an » indique Gaël Lamoury, délégué général adjoint de Fibois Nouvelle-Aquitaine, « elle est en pleine récolte depuis 2005, avec un volume qui s’établit à 2,4 millions de m³ par an (moyenne sur les 6 dernières années) : 55 % de bois d’oeuvre, 34 % de bois d’industrie et 10 % de bois énergie. »

Les scieurs s’inquiètent pour leurs approvisionnements locaux et voudraient des garanties pour pérenniser leur activité. Un paradoxe alors que la forêt gagne en surface malgré une exploitation qui s’est accélérée depuis 20 ans, en raison de la maturité des peuplements de douglas plantés dans les années 50. « Comment va-t-on demain approvisionner nos usines et faire accepter l’exploitation forestière à l’ensemble de la société ? » s’interroge Loïc Baumet de la scierie Tartière. Voilà résumé en une phrase le contexte.

L’article L 411 et les « extrémistes » dans le viseur des exploitants

Président de Fransylva Limousin (syndicat des forestiers privés) , Jean Patrick Puygrenier voit deux freins majeurs à la récolte : « La complexification de la gestion est un obstacle, le cadre réglementaire demande plus d’exigences comme l’article L 411 du Code de l’environnement sur la protection des habitats d’oiseaux protégés qui a été étendu », et « le changement climatique favorise le dépérissement des châtaigniers et le développement des scolytes, le risque incendie a augmenté, il y aussi les tornades, la sécheresse et la pression du gibier qui ruinent les efforts de reconstitution de la forêt dans certaines zones ; cela génère des doutes et inquiétudes chez les propriétaires. »

Le deuxième frein est sociétal avec la perception des citoyens qui serait « faussée » quant à l’exploitation forestière, et qui contribuerait à un « dialogue de sourds » qui impacte tous les maillons de la filière forêt-bois. « L’ambiance sociétale est dégradée » assure-t-il, « on est confronté à une vision sociétale collectiviste qui considère que la forêt est un bien commun avec une ontestation des interventions. On subit des actions violentes d’extrémistes à l’encontre du personnel et du matériel, c’est de la délinquance en forêt avec, en prime, une médiatisation chronique de la seule minorité. C’est une forme de pression. »

Christophe Cestona, directeur d’Alliance Forêt Bois Limousin, relate l’incident de la coupe rase de Mourioux-Vieilleville (Creuse) qui a fait réagir l’association Canopée et des habitants attachés à la biodiversité de cette forêt où seraient présentes des espèces de chauve-souris protégées. « Ce chantier légal a été arrêté en mai sous la pression et a repris fin octobre avec 40 gendarmes. Est-ce normal pour un chantier légal ? » questionne-t-il.

Concilier exploitation, biodiversité et changement climatique

Même son de cloche chez les entrepreneurs confrontés à des incendies d’abatteuses et à des actes d’intimidations. « On subit de plus en plus de pressions d’extrémistes, avec des actes innommables, qui portent une vision cauchemardesque » remarque Michel Bazin, « ils sont relayés par des gens qui ne connaissent rien à la forêt, ça génère de l’anxiété. Il va falloir aussi protéger les vivants en forêt. »

Il pointe la réglementation qui limite les périodes d’exploitation comme la nouvelle directive européenne sur la surveillance des sols. « On ne peut pas travailler en forêt du 15 avril au 15 septembre et avec celle-là, on ne va plus pouvoir travailler après » fustige-t-il, « la règle est inapplicable, nous avons des guides forestiers mais on n’est ni entomologiste, ni botaniste pour deviner si une espèce est présente et protégée. Pourtant, notre travail est remarquable, partout la forêt progresse, c’est l’œuvre des forestiers. »

Directeur régional de l’OFB, Emmanuel Didon a quant à lui rappelé la nécessité de « concilier exploitation et préservation de la biodiversité, des sols et des milieux aquatiques, il y a des précautions à prendre » avant d’ajouter « mais le vrai défi sera l’adaptation au changement climatique et aux risques comme les tempêtes et incendies pour que la forêt ne perde pas sa fonction de puits de carbone. Il faut chercher des solutions pour une forêt résiliente. » De plus en plus de propriétaires s’intéressent au sujet. « Nous avons remobilisé les propriétaires qui ne s’intéressaient pas au foncier. En trois ans, les surfaces ont triplé » signale Frédéric Bordes, président du Fonds forestier en Limousin.

Quant aux essences, Pascal Montagne, un expert forestier de Corrèze, indique que dans les peuplements de douglas, les premiers arbres morts sont apparus et « que tout miser sur le douglas pourrait générer de grosses désillusions. » Il est favorable à la migration assistée en installant des forêts méditerranéennes (cèdre, pin laricio, pin maritime, thuya). Emmanuel Didon estime lui que « la seule assurance c’est la diversité des essences, les traitements, la sylviculture et la régénération naturelle ». Christophe Cestona demande quant à lui « des essais sur des essences utilisables par l’industrie »

Apaiser les tensions sociétales

Des leviers ont été identifiés pour arriver à concilier l’exploitation et les attentes sociétales. L’expert forestier Pascal Montagne estime qu’il faudrait améliorer et augmenter les voies forestières, « ce serait un levier pour les élus ruraux afin que l’exploitation ait moins d’impact sur la voirie locale et que la compréhension soit meilleure. »

Pour Nicolas Lecoeur, chef d’unité à la DRAAF, les surfaces non gérées sont encore trop nombreuses : « Moins de 30 % disposent d’un document de gestion, il faut relever trois défis, mobiliser les propriétaires, maintenir la compétitivité de la filière, améliorer les pratiques et la réglementation, si on réussit, les tensions sociétales vont s’apaiser. »

Si le réchauffement climatique pose problème et que le choix des essences de demain est crucial. Pour Jean Patrick Puygrenier, il faut « dénouer les injonctions contradictoires entre Code de l‘environnement, Code forestier et Code rural, il y a des priorités à donner entre l’économie, l’environnement, la biodiversité et le risque incendie. Il faut que les opérateurs soient sécurisés par les documents de gestion durable et remettre à plat l’article L 411. On pourrait regrouper la gestion, c’est plus facile que regrouper la propriété ».

En Corrèze, quelques 600 hectares ont été regroupés par une « Association syndicale libre de gestion forestière » (ASLGF). Une alternative intéressante, sachant que les propriétaires limousins possèdent en moyenne 3,7 ha. Il suggère aussi de ne pas opposer coupes rases et sylviculture à couvert continu mais de miser sur la complémentarité pour adapter la forêt au changement climatique. Mais pour y parvenir « il faudrait 70 à 80 % de coupes rases selon le rapport de l’expert forestier Sylvestre Coudert » relaye-t-il.

Une proposition qui, formulée de la sorte, risque de jeter beaucoup d’huile sur le feu, quand Christophe Cestona insiste sur l’urgence « de revoir les méthodes de communication car on ne réagit que quand il y a un événement, il faut arrêter et communiquer autrement. » Un point sur lequel l’ensemble des participants s’accordent et qui revient dans les débats depuis plus de 20 ans. Faute de maîtriser cet aspect, les pratiques des forestiers ne sont pas valorisées et de plus en plus l’objet de critiques voire de stigmatisations…

Corinne Mérigaud & Brice Milbergue