Depuis cinq ans, on peut découvrir le patrimoine d’Eymoutiers en suivant la trentaine de plaques apposées devant des sites qui ont marqué l’histoire de la ville. Les visiteurs sont invités à flasher le QR code pour remonter le fil du temps et découvrir la riche histoire de la « cité des Pelauds ».

Pour débuter cette visite de la cité des Pelauds, il est recommandé de se rendre à l’Office de tourisme et de se procurer le guide « Eymoutiers circuit de découverte » édité par le Cercle historique Pelaud. Il permet de visualiser le parcours qui comprend 24 lieux, d’autres ayant été ajoutés par la suite. Le circuit commence à la collégiale Saint-Etienne qui présente la particularité d’avoir deux parties, l’une romane avec son clocher carré du XIème siècle et l’autre gothique, bâtie au XVème qui a remplacé le chœur roman détruit durant la guerre de cent ans après avoir été incendié par les Anglais. La partie gothique a été restaurée voilà quinze ans. Autre particularité qui ne saute pas aux yeux, c’est que les arêtes des voûtes ne sont pas rectilignes ! « Les bâtisseurs ont triché un peu et on voit bien que l’alignement n’est pas parfait » indique Jean Riboulet, le conseiller municipal en charge du patrimoine, « ils ont construit la collégiale sur des rochers donc sans fondations en suivant leur courbure. » En contournant l’édifice, on comprend mieux.

Fabuleux trésor, faux clocher fortifié et culte de Sainte-Anne

Cette église qui appartenait à l’origine au chapitre des chanoines était réservée à leur usage. La partie gothique est très lumineuse grâce aux vitraux qui ont conservé leurs couleurs vives. Elle abrite un trésor présenté derrière une vitre blindée sous atmosphère contrôlée. « Il a été rapatrié l’an dernier comme ce reliquaire monstrance ostensoir qui renferme des reliques de Saint-Clair, Saint-Martial et Saint-Georges » explique Jean Riboulet, « on peut voir aussi une jolie croix reliquaire du XIIIe siècle commandée par les chanoines, incrustée de pierres semi précieuses et de camées dont deux d’origine antique. Cet objet a été présenté lors d’expositions en France et à l’étranger. » Le clocher est affublé de faux remparts et de fausses meurtrières. « C’était pour impressionner d’éventuels agresseurs en leur faire croire qu’il y avait une défense » raconte l’élu. « Depuis le XVe siècle la ville était close mais il ne reste presque plus rien des remparts. »

Autour de la collégiale subsistent de belles maisons bâties par les chanoines, des fils de notables issus notamment de grandes familles corréziennes Pompadour, Comborn et d’Ussel. Rue des Ursulines, une statue de Sainte-Anne est flanquée dans une niche. « Son culte est très développé ici, autant qu’en Bretagne, et un pèlerinage a lieu tous les ans en juillet à Sainte-Anne-Saint-Priest » précise-t-il. Une belle maison gothique à encorbellement située au n° 6 est le dernier témoin de cette époque.

Le couvent des Ursulines, bâtiment le plus imposant du bourg a été construit par une vingtaine d’Ursulines de Limoges qui s’établirent à Eymoutiers en 1629. Elles instruisaient et éduquaient les jeunes filles pauvres. A la Révolution, elles ont été chassées et le couvent vendu comme bien national, acquis par la municipalité en 1883. Il accueillera ensuite l’école de garçons qui y restera jusqu’en 1959. Les habitants n’ont pas oublié l’incendie de 1994 qui avait ravagé l’édifice, n’épargnant que les murs.

La reconstruction a duré deux ans et, depuis 1997, une aile abrite désormais la mairie. La municipalité vient de restaurer la deuxième aile où seront aménagés salles de réunion et appartements pour des personnes voulant revenir en centre-ville. « Les arcades obstruées par les particuliers qui ont occupé les lieux seront rouvertes » annonce Jean Riboulet.

D’anciennes maisons de tanneurs à découvrir

La balade nous entraîne sur les traces des tanneurs auxquels les habitants de la ville doivent encore leur gentillet : les Pelauds. Des tanneries étaient installées jadis en bords de Vienne. Plusieurs maisons témoignent encore de ce passé avec leurs greniers à claires-voies, ouverts des deux côtés, pour sécher les peaux. Sur une plaque, on voit la seule image connue des Pelauds, qui pelaient les peaux de bovins et caprins pour en retirer les impuretés. « On a dénombré une trentaine de tanneries à l’apogée » signale Jean Riboulet, « la dernière a fermé vers 1910 mais un travail est en cours car les gens disent plutôt que c’est vers 1930. Des peaux étaient préparées et revendues à Lyon et Grenoble où elles étaient transformées en cuir. »

Une partie était utilisée sur place par des artisans bourreliers et pour fabriquer des chaussures. Des cuves de tanneurs sont conservées au rez-de-chaussée de plusieurs maisons mais l’une d’elles est bien visible dans un jardin privé. La maison du maître tanneur est un vestige de cette activité très florissante au XVIIème siècle. Organisée en confrérie religieuse, cette corporation élisait un maître. « La famille Cramouzaud qui habitait ici occupa très longtemps cette fonction » signale-t-il.

La ferronnerie représentait également une activité importante rue Farges, artère très commerçante au Moyen-Age. « La spécialité était la fabrication de clous à pointe de diamant pour faire les portes cloutées. Ils fabriquaient aussi des outils pour les agriculteurs. » ajoute-t-il. La présence des chanoines, des religieuses et des laïcs qui les entouraient a aussi permis de développer la fabrication de cierges. Enfin, d’autres habitants étaient employés dans des filatures comme à la fabrique de chemises de luxe Jeanne d’Arc créée par M. Queyriaux au début du XXème siècle.

Des saumons à profusion dans la Vienne

C’est moins connu mais on pêcha longtemps les saumons qui remontaient la Vienne pour frayer sur le plateau de Millevaches. Un faux pêcheur équipé de son « trident » à quatre pics appelé « la foëne » attend le salmonidé pour le harponner. Les saumons étaient apparemment si nombreux que les domestiques posaient comme condition à leurs employeurs de ne pas consommer que cela durant la saison de pêche ! Cela fait bien longtemps que les Pelauds n’ont pas vu la queue d’un saumon au Pont de Peyrat… La construction d’un barrage et d’une usine électrique au lieu-dit « Bussy » pour alimenter les tramways a mis fin à leur remontée de la Vienne en 1919, malgré l’échelle à poissons aménagée qui ne fonctionna pas…

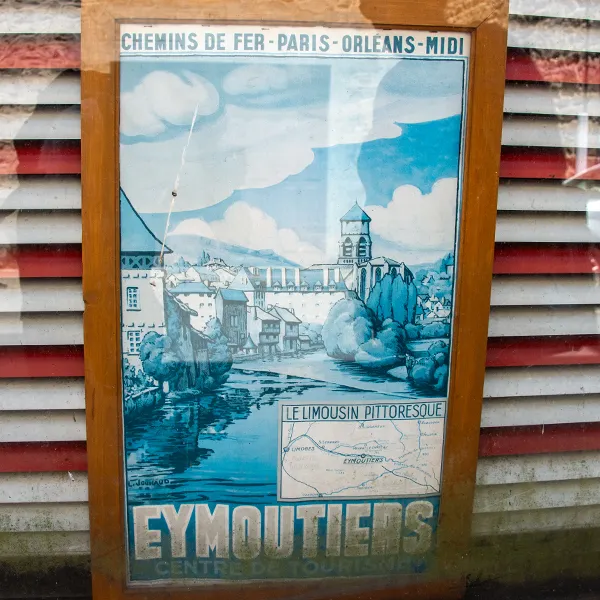

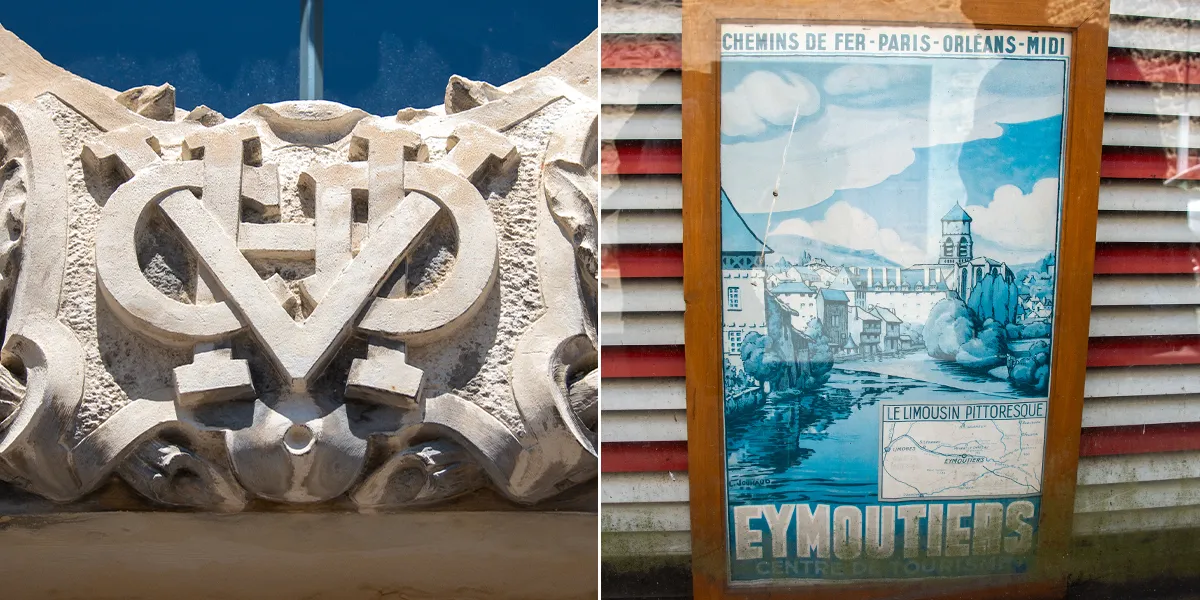

Non loin de là, l’ancienne gare du tramway a retrouvé son lustre depuis sa récente restauration. Au-dessus de l’entrée, le blason de la « CDHV » est encore en place. La « Compagnie des Chemins de Fer Départementaux de la Haute-Vienne » a mis ce « tram » en service en 1912. La ligne n° 4 reliait Limoges à Peyrat-le-Château en desservant Saint-Paul, Saint-Bonnet-Briance, Linards, Châteauneuf-la-Forêt, Neuvic-Entier et Eymoutiers. En 1914, il fallait 3h10 (arrêts compris) pour parcourir les 53 km entre Limoges et Eymoutiers. La ligne a fonctionné jusqu’au 28 février 1949 puis fut démantelée en 1952. Quant à la gare, sa mise en service par la Compagnie des Chemins de Fer de Paris-Orléans remonte à 1881, reliant Limoges à Meymac avec des convois souvent mixtes voyageurs et fret. Durant l’été, elle est empruntée par le train touristique à vapeur. Une machine qui nous fait voyager dans le temps…

Visites guidées gratuites d’Eymoutiers avec le « greeter » Alain, les 23 et 30 juillet, 6 et 13 août. Réservations conseillées au 05 55 69 27 81.

Plus d’informations touristiques sur la ville d’Eymoutiers à l’office de tourisme des Portes de Vassivière