En moins de vingt ans, le quartier de l’ancienne papeterie d’Uzerche a connu une véritable métamorphose. Nous sommes allés dans la ville que l’on nomme la « Perle du Limousin », pour remonter le temps et découvrir la modernisation des lieux. Balade industrielle.

La Vézère s’écoule paisiblement en cette fin d’hiver à Uzerche. Le débit n’est ni trop haut, ni trop faible pour la saison. Au pied du centre historique et de l’abbatiale Saint-Pierre, l’eau chute brutalement d’une digue artificielle. D’immenses bâtiments en pierre observent l’eau filer depuis plus de 150 ans dans ce méandre qui contourne la ville de 2.800 âmes.

Nous sommes à la Papeterie d’Uzerche. Si le site a gardé le nom, aujourd’hui, plus aucune feuille de papier ou de carton ne sort d’ici et l’usine aurait pu devenir une friche après sa fermeture en 2006. Heureusement, par la volonté de la député-maire socialiste Sophie Dessus, disparue en 2016, la culture a pris la place des machines. La zone est désormais un « éco-quartier » qui compte notamment un auditorium, des salles d’exposition et un espace de street-art. Pari réussi pour la seconde vie de la Papeterie que nous fait visiter la guide Corinne Michel-Dupuy, coordinatrice culturelle et pédagogique à l’association Archéologie Paysage qui a ses locaux au sein des bâtiments.

Jusqu’à 260 ouvriers

L’histoire de ces lieux commence en 1863, à l’époque où la production de papier s’industrialise en France. À Uzerche, l’entrepreneur Pierre Sauvage d’Eyparsac est propriétaire de la Minoterie (actuellement la base de canoë-kayak d’Uzerche). Il achète des terrains en bord de Vézère pour y installer une manufacture de papier de paille (de seigle) utilisé comme papier alimentaire. Quelques années plus tard, Léonard Royères prend les rênes de l’entreprise et la transforme en une véritable usine de production de papier. « Il y a eu jusqu’à 260 ouvriers dans les années 1970 », souligne notre guide.

En 1993, toujours à partir de paille, la papeterie commence à fabriquer du papier ondulé puis du carton comme on le connaît aujourd’hui. « Dans les années 1990, 50.000 tonnes de papier et de carton sortaient chaque année », continue de raconter Corinne Michel-Dupuy en s’avançant vers la Halle Huguenot, le plus grand des bâtiments, celui dans lequel on fabriquait la pâte à papier. « Huguenot, ça vient d’une recette de fabrication de cette pâte à base de soude. »

Au rez-de-chaussée de la bâtisse, on voit encore les traces de la papeterie : l’emplacement des cuves, des tuyaux et même encore les projections de papier contre les murs et au plafond. On imagine l’ambiance qui régnait ici. Désormais, le houblon de la Brasserie de la Vézèze est venu remplacer la pâte à papier. Au-dessus, l’auditorium Sophie-Dessus et ses 330 places assises accueillent des spectacles au fil d’une saison culturelle riche.

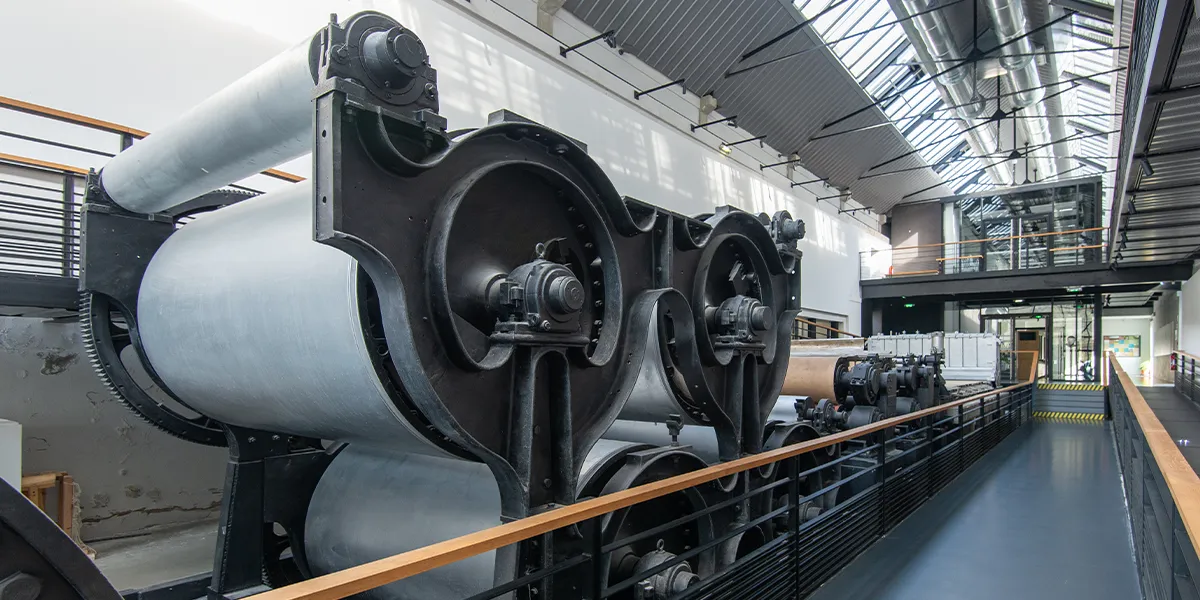

Après quelques pas entre les reconstitutions des bassins de décantation de la pâte, nous voilà arrivés dans un second bâtiment où se trouve une pièce majestueuse : la salle de la machine, où sont présentées des expositions. Au milieu, trône aujourd’hui l’immense ligne de production de papier qui a été complètement restaurée. « Le papier passait entre ces immenses rouleaux », développe la guide qui nous invite à imaginer : « Il devait faire très chaud ici, l’ambiance devait être tropicale ! »

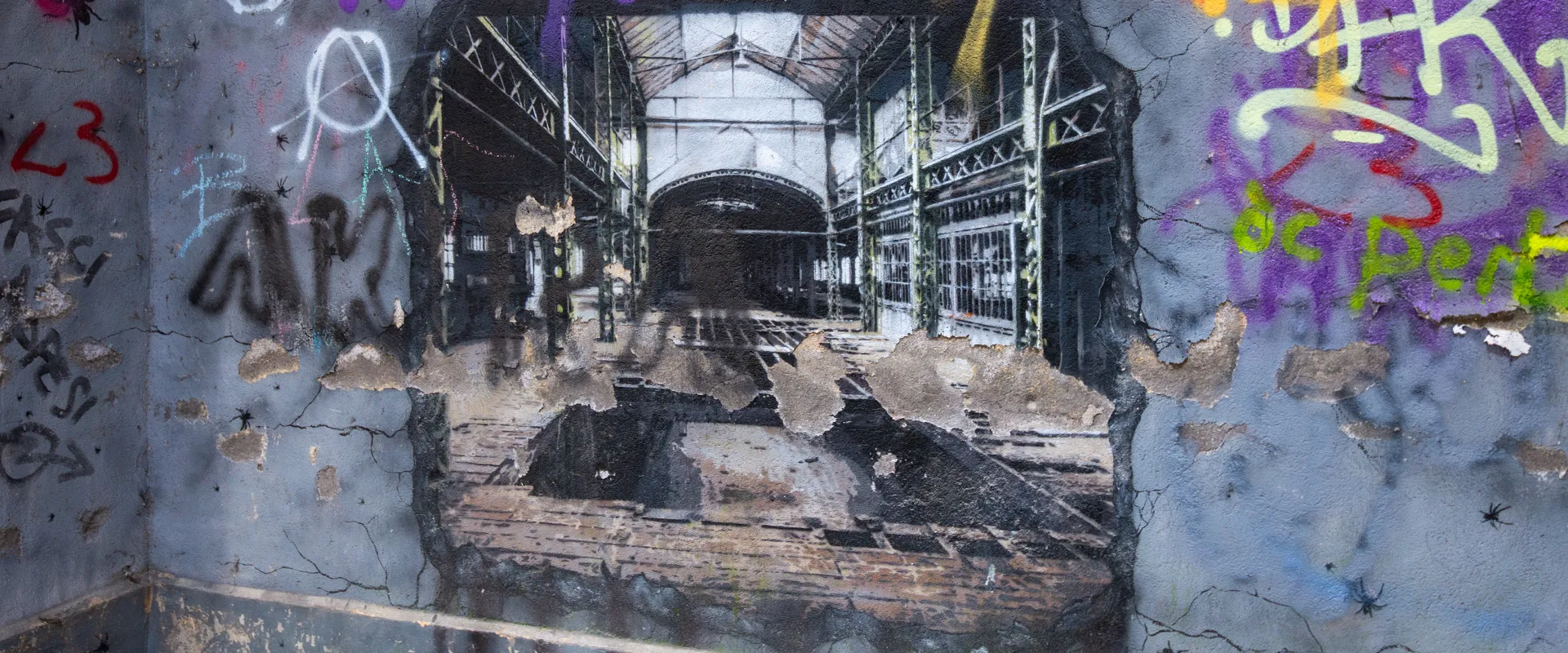

Une « Graffeterie » unique en Corrèze

Dans l’atelier, bâtiment situé juste en face, de l’autre côté de la rue : des bureaux, des commerces et La Poste sont venus remplacer ce qui était le lieu de convivialité des ouvriers. Un regard perçant attire notre attention dans le fond de la grande place. C’est le regard d’une femme africaine, peinte par la graffeuse franco-britannique Yseult Digan.

Cette œuvre participative de 250 m² réalisée 2017 marque l’entrée dans un tout autre univers : celui du street-art et du graffiti. Ce que l’on appelle aujourd’hui la « Graffeterie » était à l’époque le bâtiment dans lequel étaient imprimés les cartons. « À l’étage, les femmes façonnaient ces cartons », poursuit Corinne Michel-Dupuy. Si les murs de ce bâtiment pouvaient parler, ils raconteraient ce qu’ils ont vu défiler depuis toutes ces années. Ils raconteraient aussi sans doute tous les graffeurs qui se réapproprient le site pour exprimer leur art dans ce lieu unique en accès libre.

Le groupe irlandais Smurfit qui avait racheté la papeterie en 1990 a décidé de mettre fin à l’aventure uzerchoise en 2006, dans l’impossibilité de s’agrandir dans cette zone encaissée. Dès le début des années 2010, le site se transforme progressivement pour devenir un lieu où l’on peut laisser libre court à son imagination.

Musique, théâtre, street-art… Autant de modes d’expression culturelle qui s’épanouissent aujourd’hui dans ce que l’on pourrait qualifier de « modèle de transformation de bâtiments industriels ». Si Sophie Dessus n’a malheureusement pu pas voir l’aboutissement d’un projet pour lequel elle s’est tant battue, nul doute qu’en bonne agricultrice elle aurait apprécié toute la vivacité culturelle qui a pu pousser dans la friche grâce aux graines qu’elle a semé.

En plus

Cet été 2025, une exposition inédite prendra place dans la salle de la machine : des œuvres de Marinette et Henri Cueco. Le peintre né à Uzerche a beaucoup travaillé sur du papier sorti de ces presses corréziennes.